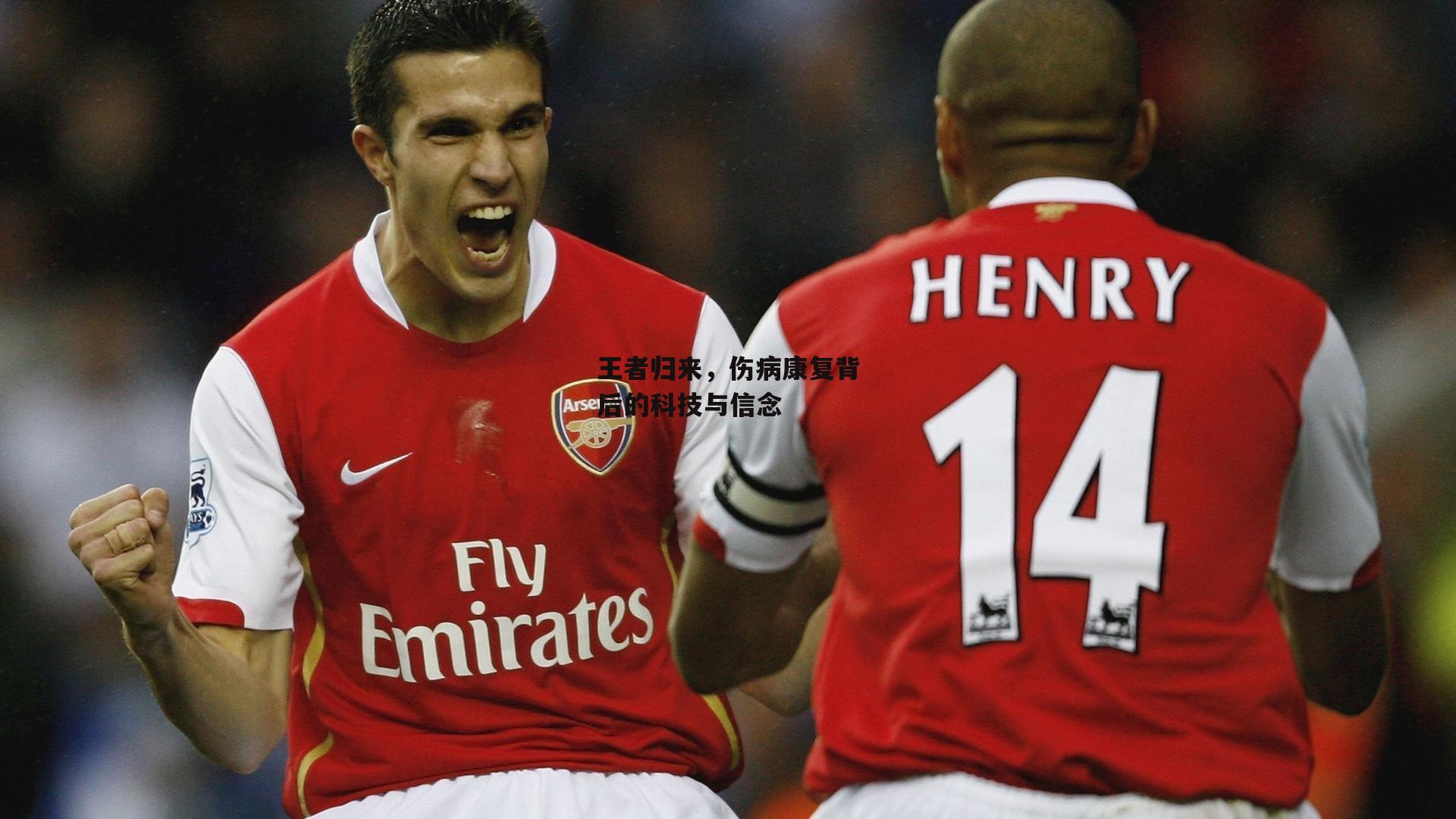

在竞技体育的世界里,伤病是每一位运动员都无法回避的挑战,无论是初出茅庐的新秀,还是久经沙场的老将,伤病都可能成为职业生涯的转折点,随着现代医学和康复技术的飞速发展,越来越多的运动员在经历严重伤病后成功重返赛场,甚至焕发“第二春”,我们将深入探讨伤病康复背后的故事,揭秘那些帮助运动员重返巅峰的科技与信念。

2023年,NBA球星克莱·汤普森在经历了两次毁灭性的伤病——前十字韧带撕裂和跟腱断裂后,时隔941天重返赛场,他的复出之战不仅让球迷热泪盈眶,更向世界证明:伤病并非终点,而可能是一段全新旅程的起点。

同样,足球界的“外星人”罗纳尔多曾在职业生涯巅峰期遭遇多次膝伤,甚至被医生断言“可能再也无法踢球”,他凭借顽强的意志力和科学的康复计划南宫28,最终带领巴西队夺得2002年世界杯冠军,并荣膺金靴奖。

这些案例告诉我们,伤病固然可怕,但康复的过程同样充满希望。

近年来,运动康复领域迎来了前所未有的技术革新,从传统的冰敷、电疗到如今的高压氧舱、生物力学分析,科技的进步为运动员提供了更精准、更高效的康复方案。

运动医学的精准化

现代影像技术(如MRI和3D运动捕捉)能够精确诊断伤情,而干细胞疗法和富血小板血浆(PRP)注射等新兴手段则加速了组织修复,网球名将纳达尔曾多次接受PRP治疗,以缓解膝盖的慢性疼痛,延长职业生涯。

智能康复设备

可穿戴设备(如WHOOP和NormaTec)能实时监测运动员的心率、肌肉负荷和恢复状态,帮助调整训练强度,NBA球员勒布朗·詹姆斯每年花费数百万美元用于身体维护,其中就包括高压氧舱和冷冻疗法。

心理康复的重视

伤病不仅损害身体,还会对运动员的心理造成巨大冲击,许多顶级俱乐部如今配备运动心理学家,帮助球员克服“复出恐惧症”,英格兰足球新星菲尔·福登曾坦言:“受伤后最难的并非身体恢复,而是重建信心。”

科技固然重要,但真正推动康复进程的,往往是运动员内心的信念。

科比·布莱恩特的“曼巴精神”

科比在跟腱断裂后,仅用8个月就重返赛场,他在纪录片中透露,康复期间每天凌晨4点开始训练,甚至用牙咬毛巾来忍受疼痛,这种近乎偏执的坚持,正是“曼巴精神”的缩影。

刘翔的遗憾与启示

中国飞人刘翔因跟腱伤两次退出奥运会,一度饱受争议,但他从未放弃康复努力,最终在退役后转型为教练,继续为体育事业贡献力量,他的故事提醒我们:康复的意义不仅在于回归,更在于超越自我。

尽管康复技术日新月异,但体育界逐渐意识到:减少伤病发生率才是根本,许多球队开始引入“负荷管理系统”,通过数据监控避免过度训练,英超曼城队利用GPS追踪球员跑动距离,确保核心球员在关键比赛前保持最佳状态。

青少年运动员的伤病预防也备受关注,专家呼吁,应避免过早专业化训练,而是注重基础体能和技术打磨,以降低未来受伤风险。

伤病康复是一场与时间赛跑的马拉松,需要科技、医疗团队和运动员的共同努力南宫28官方网站,从汤普森的涅槃重生,到普通业余爱好者的坚持复健,每一个康复故事都闪耀着人性的光辉。

正如传奇教练菲尔·杰克逊所说:“体育不仅是胜负的游戏,更是人类精神的试炼场。”在伤病面前,真正的胜利并非击败对手,而是战胜自己,而这条康复之路,注定永不止步。